Et si le secret d’une vie plus longue, plus heureuse et plus connectée se cachait juste derrière votre fenêtre ? Un mois pour observer, dessiner, s’émerveiller… et en ressortir transformé. Prêt à lancer le mouvement ?

Des études le suggèrent : . Mais au-delà des chiffres, c’est une évidence du quotidien :

Hélas non, le « Bird January » n’existe pas… encore 😳 mais rien de plus simple pour faire « tout comme » ! Il suffit d’installer votre mangeoire d’hiver, et c’est parti ! Côté pratique, il y a foule d’articles pratiques sur les sujet.

Observer les oiseaux du jardin procure de la joie !

Nos réveils commencent souvent avec l’allumage du smartphone… et son armée de notifications ! Cela nous plombe parfois le moral ! L’éveil avec les oiseaux nous rattache au vivant, au réel : commencer par observer votre jardin, les allers-retours des oiseaux, leurs interactions… Dans un second temps, focalisez votre attention sur un oiseau, même si vous ne connaissez pas son nom, notez ses couleurs, sa singularité, ses comportements…

Chaque oiseau a ses habitudes !

- La mésange bleue : Toujours pressée, elle attrape une graine et s’envole pour la manger à l’abri. Elle a une casquette bleue.

- Le rouge-gorge : C’est le plus courageux ! Il s’approche très près, comme s’il voulait vous parler mais ne s’intéresse pas trop aux graines de tournesols…

- Le moineau domestique : Toujours en bande, il chipote les graines et se chamaille avec ses copains.

- Le chardonneret : Avec ses couleurs jaunes et noires, c’est le plus élégant. Il adore les graines de tournesols.

Dessiner les oiseaux tisse l’attachement

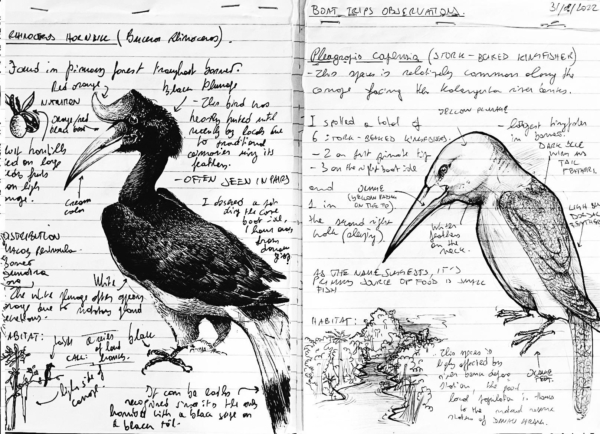

Dessiner et noter ses observations dans un carnet de terrain, c’est transformer une simple observation en album du vivant : on retient mieux, on développe son œil et on crée un trésor de souvenirs à feuilleter plus tard !

Pas besoin d’être artiste ! Des formes géométriques « à la Picasso » seront parfait !

Pour cela, équipez-vous d’un carnet, d’un crayon et d’une paire de jumelles.

- Observez bien : Quelle est la forme de son bec ? De sa queue ? Ses couleurs ?

- Dessinez les contours : Un rond pour la tête, un ovale pour le corps, un trait pour le bec.

- Ajoutez les détails : Une tache ici, une rayure là… Hop, votre oiseau prend vie !

- Notez ce que vous voyez : « Aujourd’hui, la mésange a volé avec 3 graines dans le bec ! »

Voici quelques exemples improvisés :

Contempler les oiseaux, ça rend aussi plus patient, plus attentif ! Attendre qu’un oiseau se pose, observer ses mouvements… C’est comme une méditation, mais en plus amusant ! Cela créé aussi des souvenirs en famille ! Et aussi…

Observer les oiseaux donne envie de protéger la nature !

Lorsque l’on commence à observer les oiseaux, notre regard sur la nature se transforme profondément.

Au début, on parle de « la nature » comme d’un tout un peu flou, un décor lointain ou une idée générale. Puis, petit à petit, les détails s’imposent : on ne voit plus seulement des « oiseaux », mais des espèces bien précises – une mésange huppée, un rouge-gorge familier, un moineau domestique –, chacune avec ses couleurs, ses chants, ses préférences.

Et très vite, c’est encore plus fascinant : on distingue l’individu, celui qui revient chaque matin à la même mangeoire, celui qui a une petite tache blanche sur l’aile ou une façon bien à lui de pencher la tête. On remarque leurs comportements – les disputes pour une graine. On s’attache à leurs petites manies, comme si on suivait les épisodes d’une série passionnante, mais en vrai, juste devant chez soi. La nature n’est plus un paysage, elle devient une histoire vivante, pleine de personnages et de surprises.

A vos jumelles et bonnes obs !

Quelles espèces observez-vous cet hiver ? Déposez-nous un commentaire 😉